Não é segredo para baianos ou soteropolitanos que a dominação territorial do tráfico de drogas vem se intensificando nos últimos anos, com números de segurança pública que reforçam a tese. As dimensões desta dominação, no entanto, podem ser tão sutis quanto evidentes à luz do dia nos muros, postes e superfícies urbanas da cidade. Com o tempo, as pichações da capital, que antes exibiam símbolos e textos de sentido político ou artístico, passaram a mapear as áreas de dominadas por organizações criminosas nas periferias.

Os escritos aparentes em quase todos os bairros da capital deixaram de ser coadjuvantes na paisagem urbana para atuar como sinalizações gritantes aos desavisados. O Bahia Notícias conversou com o pesquisador Anderson Eslie, mestre em Ciências Sociais pela Universidade Federal da Bahia (UFBA) e doutor pela Universidade Estadual de Campinas, autor da dissertação “Pichação: arte pública e resistência: Como criação artística permite a formação de uma identidade e resistência de grupos de jovens de bairros periféricos em Salvador”, para compreender a disseminação e as características da pichação na Bahia, em especial na capital baiana.

O autor destaca, inicialmente, que o grafite e a pichação são manifestações advindas das mesmas práticas. As tintas em spray e a relação com a cidade são similaridades que mantém ambas as artes próximas, porém cada uma evolui e se dissemina de maneiras específicas.

“O grafite aqui em Salvador, em específico, tem um processo de reconhecimento, ainda que com algumas questões importantes, em relação a questões legais e de entendimento da população, de uma perspectiva artística e estética mais voltada para uma arte contemporânea. Mas hoje eu acho que tá muito mais estabelecida a questão do grafite. Você tem pessoas importantes que levam a alcunha de grafiteiros e levam essas expressões, inclusive para dentro de espaços como museus”, afirma.

Foto: Reprodução / Blog Letrado nas Ruas / Tumblr

Então os materiais e as “telas” urbanas aproximam, as percepções sociais e as questões ideológicas distanciam ambas as práticas. “A partir daí você tem questões ideológicas nessa concepção, porque o grafite e a pichação, são eminentemente expressões para a rua, esteticamente voltadas para a cidade, para dialogar com a cidade, inclusive dando voz a grupos sociais invisibilizados na dinâmica da cidade”, explica.

“Mas a pichação ela é um traço mais simples, esteticamente elaborado pelos seus indivíduos dentro dos grupos e ela tem a pretensão de ser um registro na cidade e que tem como um princípio estético a catarse pela agressão. Sem isso deixa de ser pichação”, explica o Mestre pela Universidade Federal da Bahia.

Anderson detalha que “a ideia da pichação é que você tenha de fato causar um olhar de choque”. “[Esse olhar] Pode ser tanto esteticamente, que te leve esteticamente a pensar a pichação como um algo bonito, esteticamente bem elaborado ou como sujeira, como expressão de vandalismo, qualquer coisa do tipo. A ideia é exatamente criar essa sensação dúbia”, delimita.

O pesquisador explica que a manifestação do grafite e do picho teve início, no Brasil, a partir dos anos 60, em paralelo às repercussões da ditadura militar no país e a Primavera Estudantil na França. Porém, na Bahia, o movimento tem início no movimento punk dos anos 70, com um grupo chamado de Vermes do Sistema. No entanto, o crescimento desses grupos se deu, especialmente, no início dos anos 2000.

“Eu acho que, entre nós 97 e 2002, a gente tem um boom assim de grupos e com todo um perfil de classe, de raça, de gênero bem específico. Você tem grupos de homens em sua maioria, pessoas negras, vindos de bairro de periferia, que se concentravam muito aqui no Centro, e faziam todo aquele processo de convivência, de trocar tags, que são as assinaturas e se organizar.”

“Se você for perguntar para um pichador porque picha, você vai ter várias respostas, mas que elas vão dialogar em lugares muito comuns, que é essa coisa da crítica ao sistema, do lutar contra o sistema”, relata. “Ainda que esse, ainda que o termo ‘sistema’ seja aquela coisa meio nebulosa, você entende que, na verdade, é ou a falta do direito do cidadão e do dever do Estado ou o excesso do Estado, quando a gente pensa no nos aparatos de repressão com a polícia e segurança pública.”

Foto: Reprodução / Rildo de Jesus / TV Bahia

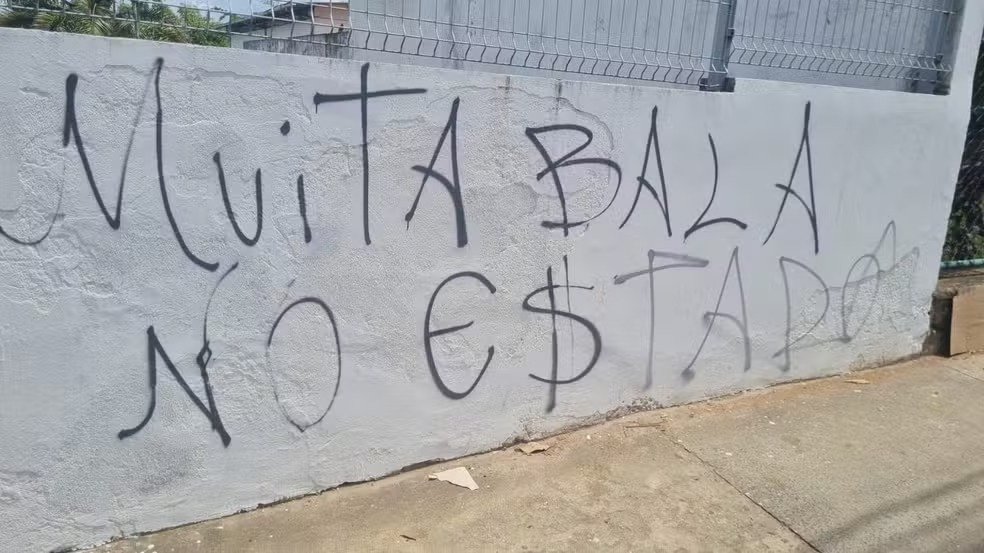

E, enquanto artistas pichadores protestam contra a lógica punitivista do sistema de segurança pública, a prática do picho é apropriada por outros grupos sociais, que utilizam a prática nos seus próprios termos, como é o caso das facções criminosas.

A ideia de deixar um registro na cidade e se fazer parte dela é usurpada por grupos criminosos ligados ao tráfico de drogas que se utilizam de pichações para estabelecer domínio sobre os territórios e “mapear” sua presença nas periferias soteropolitanas. Assim como a estética e o “letrado baiano”, variação estilística do picho criada na Bahia, é substituída pelo desleixo e padronização dos registros.

Por fim, a carga simbólica e temática da “luta contra um sistema sociopolítico opressor” é esvaziada por uso de siglas e símbolos que remetem unicamente aos grupos criminosos em disputa. Para falar sobre os aspectos da disseminação territorial das facções na Bahia, entrevistamos o doutor em Ciências Sociais pela Universidade Federal da Bahia, Antônio dos Santos Lima.

Com estudos na área de sociologia do conflito, organizações criminais, conflitos armados e controle territorial, o especialista contextualiza que a noção de territórios, para as facções, “se baseiam em exclusividade com interesse de realizar expansão econômico e territorial” da organização.

Assim, a dominação dos territórios se dá por meio da “regulação dos espaços” em diferentes moldes. “A partir disso, eles se implantam num lugar, se estabelecem num lugar, regulam [os espaços] a partir de regras extrajudiciais e eles começaram a desenvolver símbolos. Então, esses símbolos passaram a ser parte da pichação, porque era preciso identificar cada lugar”, aponta Lima.

Desde números e os nomes de cada grupo até os “mascotes do tráfico”, a simbologia das organizações criminosas vai sendo impressa das comunidades por meio da pichação. “Inicialmente com [o número] três, com o dois, cinco, sete, eles colocavam esses símbolos e depois eles começaram a se identificar com outros, por exemplo, o escorpião, a carpa, a estrela de Davi. Então, eles começaram, além de demarcar os territórios em termos regulatórios, eles começaram a demarcar também do ponto de vista simbólico”, detalha Antônio.

Compreendendo que as facções criminosas já atuam na Bahia há algumas décadas, o pesquisador explica o que tornou a dominação territorial tão palpável e explícita nos últimos anos. Antonio conta que enquanto aos grupos criminosos baianos se “autorregulavam”, eles eram menos organizados ao nível de “instituição” e suas as disputas territoriais eram menos violentas.

“Enquanto as organizações criminais da Bahia se autodenominavam, porque tem organização criminal na Bahia que não tem denominação, que não tem nome, essas organizações tinham contato, fornecimento de insumos, fornecimento de arma de fogo, fornecimento de matéria-prima de outras organizações. E eles estavam, sim, ligados, afiliados ao Comando Vermelho (CV) ou ao Primeiro Comando da Capital (PCC). Na verdade, o que aconteceu foi uma mudança na estratégia”, define.

Ele explica que essas organizações mais estruturadas, especialmente vindas do sudeste, resolveram se estabelecer onde seus afiliados atuavam, estabelecendo novas regras e critérios de atuação. “Comando Vermelho resolveu chegar aqui na Bahia e fazer esse acordo com eles e mudar o nome, mas a maioria dos traficantes que estão atuando na Bahia são baianos, só que eles mudaram a denominação. Eles estão mudando de nome e assumindo o nome de origem dos seus aliados antigos que são o Comando Vermelho, PCC e a Família do Norte”, destaca.

Foto: Arquivo / Agência Brasil

Antônio conclui ressaltando que ainda que alguns modos de organização tenham sido “importados” do sudeste, a Bahia ainda possui uma dominação territorial menos restritiva que em outros estados, como o Rio de Janeiro, por exemplo. “Dentro das favelas dominadas pelas organizações criminais, considerando que as baianas são muito parecidas com as do Rio de Janeiro, há uma certa semelhança, mas não é tão semelhança assim”, inicia.

“Lá, por exemplo, a internet é fornecida pelo tráfico ou pela milícia. Eles cobram a venda do gás. Eles pedem, por exemplo, uma quantia dos comerciantes. Aqui ninguém pede nada dos comerciantes”, completa.

De volta à temática da pichação, o pesquisador Anderson Eslie destaca que, apesar da nova conotação atribuída a pichação por conta do tráfico, a reputação da prática segue a mesma. “Na verdade, eu diria que não [houve impacto negativo]. Eu diria que a prática do picho, de uma maneira geral, já é bastante criminalizada, estigmatizada, independente da sua atuação”, afirma.

Ele reforça ainda que o tráfico também não é o único grupo a se utilizar da prática anteriormente: “A prática da pichação diz respeito a vários grupos sociais específicos, então, ela tá aberta. Inclusive grupos de torcidas organizadas, que aqui em Salvador tem muito a questão dos distritos, vão pichar e fazer distinções territoriais dos distritos das torcidas rivais, de Bahia e Vitória”, relata.

“Nesse sentido, a pichação é um fenômeno que engloba todas essas manifestações”, diz Eslie. Porém, para ele, a relação com o tráfico “é uma tônica de muita confusão entre pichadores e traficantes, ou traficantes e pichadores, enfim, por conta exatamente do ‘risco na parede’ ser associado, mais ou menos, à questão do território de tráfico, o que não necessariamente é verdade, mas como um fenômeno na totalidade, acho que não é mais ou menos criminalizado, não”, conclui.

Facebook Comments